こんにちは、総務部の松です。

12月といえば、何を思い浮かべますか?

冬至のゆず湯、クリスマス、紅白、大晦日・・・

イベントが盛りだくさんですね。

2020年は少し違ったかたちになるかもしれませんが、

楽しく笑顔で過ごしたいものです。

ちなみに私は・・・有馬記念です(ノ∀`)

過去、とても応援していた馬が有馬記念で引退だったので、競馬初心者だった私はなぜかWINS(場外馬券販売所)に観戦しに行きました。

一言でいうと鉄火場でしたが、とても良い経験をしました。

お正月の引退式にも行って、ずっと泣いていました。

一生に一度は現地で見てみたいですね!

それでは今月もどうぞよろしくお願いいたします。

当社 最新工事情報

当社平石による工事事例をご紹介させていただきます。

当社平石による工事事例をご紹介させていただきます。

こんにちは。

平石です。

朝布団から出てくるのが辛くなってきました。

足が冷たく感じます。

ニャンコの「ごはんコール」で起きるしかないのですが。

先日は、以前のブログ記事を見てくださった方から

ご連絡頂きまして、

同じような事例だからということで

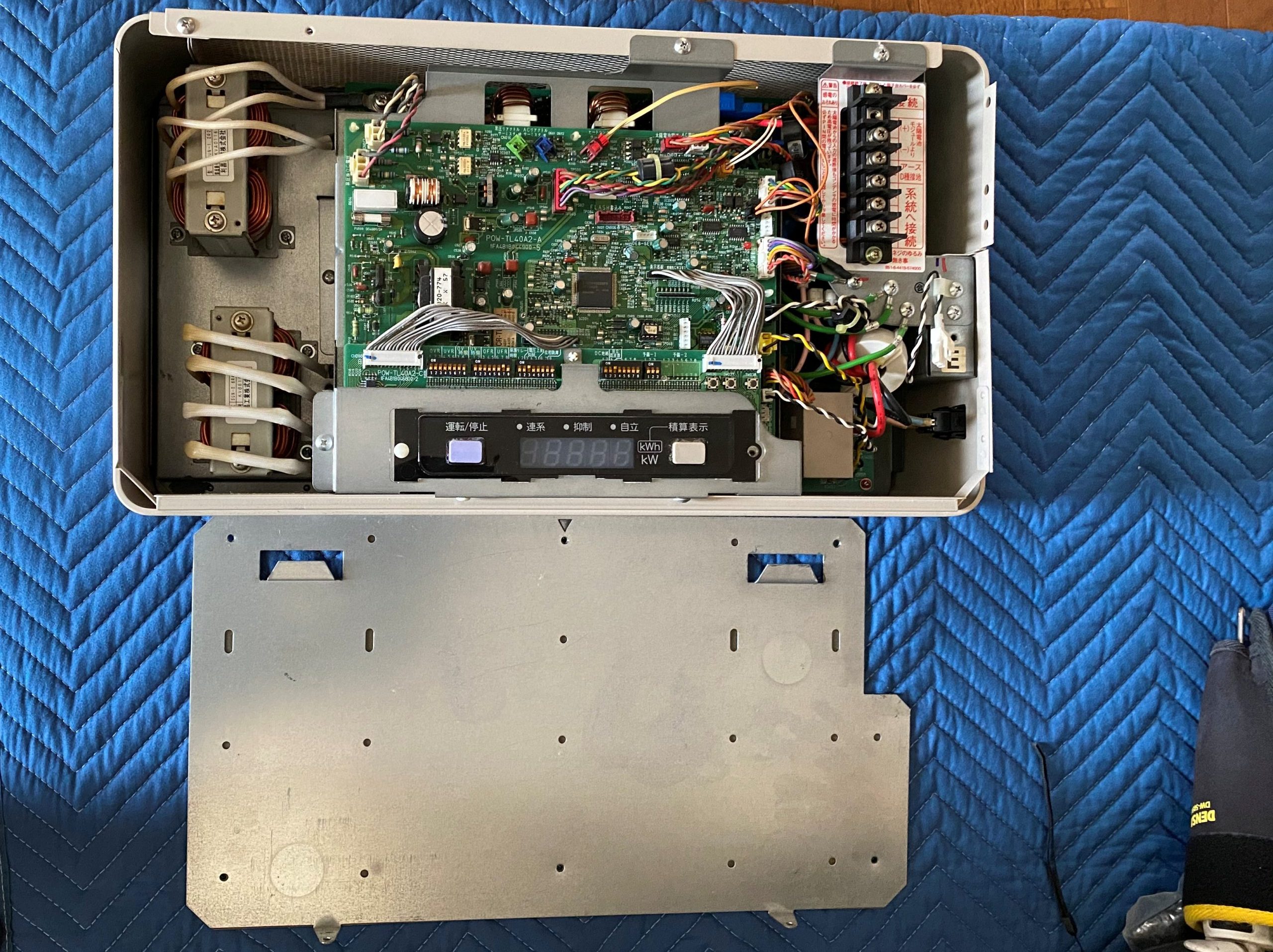

動かなくなったパワコンの交換に行ってきました。

故障原因は不明ですが、2004年製ですので

動作寿命だと思ってください。

10年と言われていた頃の機種ですから

よく頑張りました。

今回は接続箱の交換はしません。

こちらが新しいパワコンです。

パナソニック製です。

三洋電機製のパワコンもパナソニックが

相談に乗ってくれます。

現状確認後、接続箱と太陽光ブレーカーと

パワコンのブレーカーを落とします。

端子から電線を取り外していきます。

この機種は右上に端子台があります。

取り外したパワコンです。

お疲れさまでした。

詳しくはこちら

施工事例:三洋製パワコン交換 | 太陽光発電 滋賀県 (ohnishi-denki.jp)

健康情報

今月は

寒さが厳しい季節になりましたね。

「スキンケアをしっかりしているのに夕方には乾燥してしまう・・・」

この時期は、肌の乾燥が気になる方が多いのではないでしょうか。

冬は肌にとって非常に過酷な時期で、過乾燥状態に陥りやすくなります。

今回は、冬を乗り切るための過乾燥肌対策についてご紹介します。

健康な肌の角質層には、約20%~30%の水分が含まれていますが、これが、20%以下になった状態の肌を「乾燥肌」といいます。

肌がつっぱるなどの自覚症状が現れてきたときには、肌の水分量は10%以下になっていることも。

冬に乾燥が進みやすいのには、主に2つの理由があります。

1.湿度の低下

①外気の湿度の低下

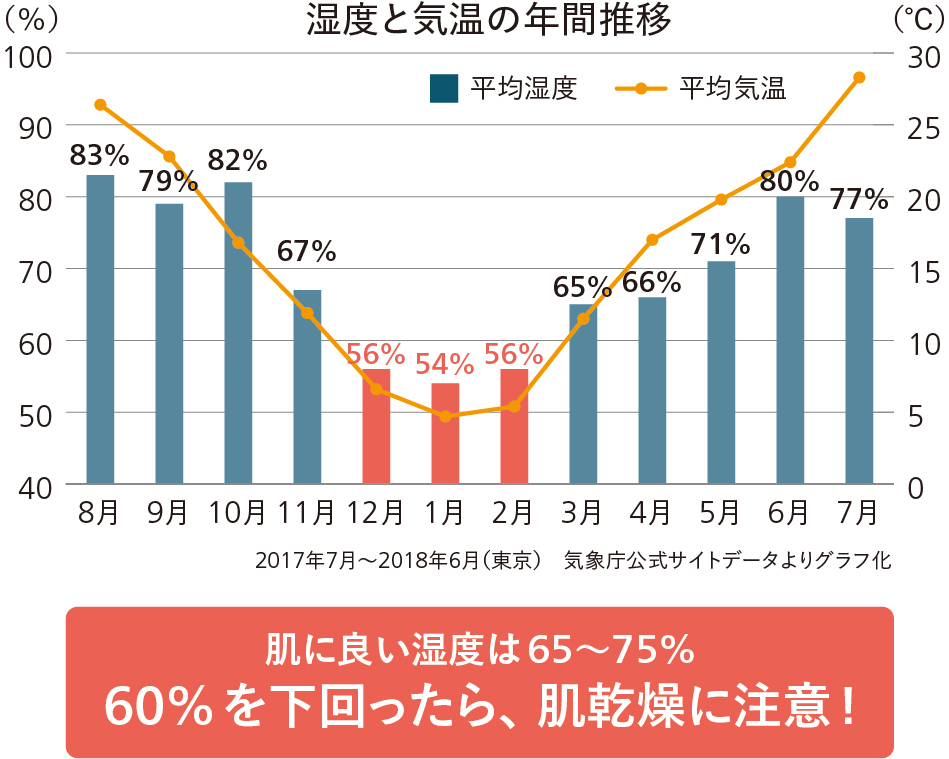

肌の乾燥は、湿度に大きく影響を受けます。

肌にとって最適な湿度は、65~75%だと言われおり、湿度が50%以下になると、角質層の水分が急激に蒸発しやすくなり乾燥が進みます。

特に外気の湿度が低くなるのは、太平洋側の地域です。

日本海側は、シベリアの方から湿気を含んだ冷たい気団が降りてきて雪が降りますが、太平洋側は、高い山脈を越えて湿気を失った冷たい空気だけが吹き付けるので、乾燥した空気になります。

全国的に見て平均湿度が低い東京都の12月~2月は、平均湿度が60%を下回っていますので、乾燥に注意が必要です。

平均湿度が高い日本海側でも、冬は実際の空気中に含まれる水分量は少ないので油断は禁物。

一般的に「湿度」と言われているのは「相対湿度」のことで、空気中に存在できる最大の水分量(飽和水蒸気量)に対する実際の水分量の割合を示します。飽和水蒸気量は気温によって変化し、気温が上がると多くなり、気温が下がると少なくなります。

気温が低くなる冬は飽和水蒸気量が少なくなるので、同じ湿度でも空気中の水分は少なくなります。

気温20℃で湿度70%の場合と気温10℃で湿度60%の場合を比べると、湿度は10%しか違いませんが、10℃の場合の空気中の水分量は20℃の場合の1/2ほどしかありません。

気温が低く空気中の水分量が少ない冬は、顔などの肌を露出している部分は体温の影響で外気より温度が高くなるため、肌の周りだけ相対湿度が低くなり、乾燥を感じるのです。

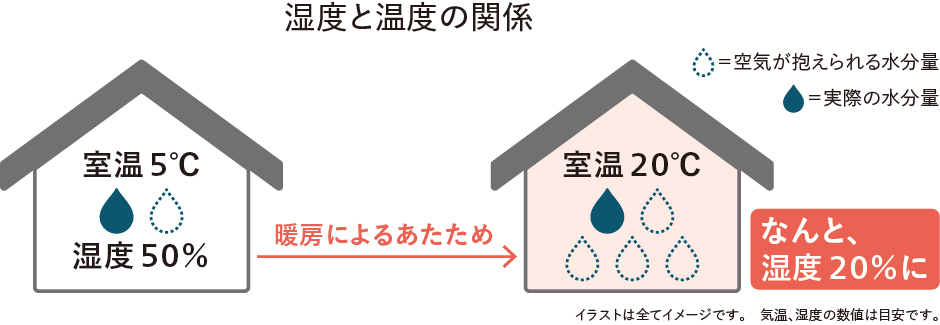

②室内の湿度の低下

さらに乾燥が進む原因となるのがエアコンによる暖房の使用です。

例えば、室温5℃で湿度50%の部屋を、加湿なしで20℃まで温めると、湿度が20%になってしまいます。(下図参照)

これは、部屋の温度が上がったことで空気中に抱えられる水分量が増えたのに、実際の水分量は少ないままなので、相対湿度が低くなってしまったからです。

このようにして空気中に抱えられる水分量に空きができると、肌や髪に含まれる水分が奪われていきます。

これが、寒い部屋を暖めた時に感じる「乾燥感」の正体です。

部屋を暖房で暖める時は、加湿器を使ったり、濡れたタオルを干したりして、十分に加湿することが重要です。

また、温風が直接体に当たることも乾燥をさらに進めてしまう原因となるので、寒いからと暖房器具の風に直接あたるのは要注意です。

2.循環の低下

私たちの身体は、寒くなると血液の循環を脳や心臓などの中心部に集め、皮膚への循環を減らし、皮膚からの熱の放散を抑え、体温の低下を防いでいます。

毛細血管は、肌の細胞に栄養と酸素を供給し、細胞から出た二酸化炭素や老廃物を回収しています。

毛細血管の循環が低下すると、栄養や酸素が行き渡らず、肌の新陳代謝が低下しやすくなり、老廃物が蓄積しやすくなります。

正常な新陳代謝をしている角質層は、細胞が絶えず入れ替わっており、健やかな状態に戻すことができますが、加齢や寒さが続くことで新陳代謝が遅れると、肌が自ら作り出す保湿成分が作られにくくなり、水分が蒸発しやすくなるので、乾燥が進んでしまいます。

このように冬は肌にとって非常に過酷な時期で、過乾燥状態に陥りやすい季節なので、しっかり対策が必要です。

1. うるおいの蒸散を防ぐ

この時期の肌は、化粧水や美容液での保湿だけではすぐに蒸散してしまい、うるおいを補っても補っても追いつきません。

保湿をしたら、必ず蒸散させないように、保護力が高いクリームで肌を守りましょう。

それでも乾燥がおさまらない、ツヤのなさが気になるという方は、さらに保湿・保護の持続効果が高いクリームマスクを使用するのがおすすめです。

特に皮膚が薄い目元や口元は乾燥が進みやすい部分なので、しっかり保護しておきましょう。

この時期は、肌だけではなく、髪も水分が蒸発するとパサパサになってしまいます。

ドライヤーで乾かす前には、必ず、保湿・保護効果が高いアウトバストリートメントを使用しましょう。

2.内臓を温める

うるおいのある肌をキープするためには、スキンケアだけではなく、体の内側からメンテナンスが必要です。

冷たいものを多く摂取したり、ストレス状態が続いて内臓が冷えると、末端の血流が滞り、冷えや乾燥につながりやすくなります。

冷たい飲み物は避け、のどが渇いたら温かい飲み物を飲むようにしましょう。

ただし、カフェインは神経を興奮させ、血管収縮作用がありますので、美肌のためにはカフェインを含まない飲み物がおすすめです。

また、うるおいのある肌のためには、バランスのよい食事も大切です。

肌のうるおいを保つビタミンAや血流を促すビタミンEや鉄分などを意識して摂取するようにしましょう。

3.睡眠の質を高める

うるおいのある肌のためには、日々の睡眠が大切です。

7時間の睡眠時間を確保することが理想とされていますが、年末年始の忙しさでなかなか睡眠時間を確保できない方も多いのではないでしょうか。

そんな時はまず睡眠の「質」を高めることを心がけましょう。

一番大切なのは寝始めてから最初の90分間。

この間に成長ホルモンが最も多く分泌されるノンレム睡眠が訪れるので、ここでしっかり深い眠りにつけると、細胞の成長や正常な新陳代謝が促進されて肌の保水量が高まり、自律神経やホルモンの働きもよくなります。

睡眠の質を高めるためには、下記の2つのポイントがあります。

①入浴で体温をコントロール

入眠前は手足が温かくなり、深部体温が下がります。

そして、深部体温と皮膚温の差が縮まると眠気が訪れます。

入浴によって深部体温を一時的に上げると、その後急激に下がることでスムーズに入眠することができます。

ただし、深部体温が下がるのには時間がかかるため、睡眠直前に入浴するのは逆効果。

ベッドに入る90分前までには入浴するようにしましょう。

入浴する時間が取れない場合は、足湯で末端の皮膚温を上げるのも効果的です。

②深呼吸で自律神経をコントロール

冬は寒さや年末年始の忙しさでストレスが増える時期。

人間の体は自分の意思とは関係なく自律神経が常に働いており、日中の緊張時は活動モードにさせる交感神経が優位となり、食後やノンレム睡眠時は副交感神経が優位となります。

日中に受けるストレスが大きいと、交感神経が優位のまま夜になっても副交感神経がうまく機能しない場合があります。

夜になったらスムーズに副交感神経優位の状態に交代しないと、寝つきが悪く、眠りが浅くなってしまいます。

副交感神経優位を優位にさせるためにおすすめなのは、深呼吸。

ゆっくりとした深い呼吸をすることで副交感神経が刺激され、抹消の血流がよくなり、手足が暖かくなって眠りにつきやすくなります。

寝る前に深呼吸しながら好きなアロマの香りを嗅いだりしてリラックス状態にすると、さらに睡眠の質が高まるのでおすすめです。

寒さが厳しくなるこれからの季節。

身体の内と外からしっかり対策をして、冬の乾燥に負けないうるおいのある肌を目指しましょう。

引用:ESTESSiMO

https://www.estessimo.jp/blog/2018/12/21/39

「乾燥と寒暖差」に気をつけて

1年のうちでもっとも乾燥しやすく、気温が低く寒くなる冬。不調を感じやすい季節でもあります。

冬季の乾燥は、肌・のど・鼻の粘膜にとって好ましくない環境をつくり、粘膜の水分を奪ってバリア機能を低下させます。

その結果、肌荒れやかゆみ(かいてしまうことで傷をつける原因にも)、ひび割れ、ウイルスや細菌性の病気を引き起こしやすくします。

ウイルスや細菌は乾燥した状態が大好きで、元気よく活動し増殖します。

乾燥した空気中にたくさん飛散されているウイルスや細菌を吸い込む機会も増え、普段の正常な状態だったら、痰や咳に混じって体外へ追い出してしまえるのですが、乾燥してバリア機能が弱っている状態だと炎症を起こしやすく、体内で悪さをし、インフルエンザや風邪、風邪が悪化して肺炎になったりするのです。

さらに寒さは別のリスクを引き起こします。

暖房の効いた部屋から外へ出た時の温度差にも気をつけなくてはなりません。

「ヒートショック」と言われる、寒暖差による血管の収縮で、心臓や血管に負担がかかり、心筋梗塞などの血管系疾患を引き起こす原因になるからです。

特に高齢者の方は、寒暖差に対する体の調節機能の反応が若い人と比べて遅めですので、リスクがさらに高いと言えるでしょう。

「3つの首を温める」

気温が下がる、乾燥する、といった冬の季節には病気のリスクが高まります。

外気温が低下すると皮膚の表面温度も低下します。

すると、身体は熱を奪われないように手足の抹消血管を収縮して体温を保とうとします。

これは「生命維持」のために身体が身を守ってくれている働きの一つです。

手足の指先と首回りは、寒さを感じやすい部位でもあります。

身体の冷えは手足から始まって、下半身〜上半身へと広がります。 「3首(首・手首・足首)を温める」を覚えて、冷えから身体を守りましょう。

マフラー、手袋、保温性の高い靴下やブーツを着用するなどの対策を。

特にマフラーやストールなどはファッションアイテムの一つとして、楽しみながら防寒対策してはいかがでしょう。

引用:ライフレンジャー

https://topic.life-ranger.jp/column/49887/

編集後記

ここまでお付き合いいただき、ありがとうございます。

この季節、乾燥で顔がパリパリになります(´・ω:;.:…

パリパリといえば、大阪のネギ焼きがまた食べたいです。

いつか食べに行ける日を楽しみにしています!

寒さも厳しくなってまいりましたが、

お身体にお気をつけください。

よいお年をお迎えくださいね。

コメント